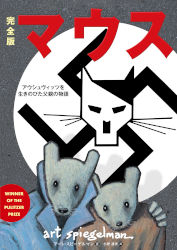

ホロコーストのユダヤ人生存者ヴラデックの体験談を、息子のアート・スピーゲルマンがマンガに書き起こした傑作。独自の手法と視点で、これまでに語られてこなかった現実を伝え、世界に衝撃を与えた。本書の一番の特徴は、ユダヤ人をネズミ(=マウス)、ドイツ人をネコ、ポーランド人をブタ、アメリカ人をイヌとして描いていることだ。斬新かつ親しみやすいアプローチで、読者をホロコーストの真実へと引き込んでいく。

語り手の父ヴラデックはポーランド出身。大戦後は妻とともにニューヨークに移住した。第1部では、ヴラデックの青年時代から結婚、過酷な逃亡生活を経て、ナチの手に落ちアウシュヴィッツに収容されるまで。第2部では、アウシュヴィッツでの悲惨な体験、解放、そして故郷ソスノヴェツへの帰還までが綴られている。全編をとおして、著者が父の体験談を聞くニューヨークでの場面が織り込まれている。それにより、生存によってもたらされた罪悪感を背景に、いつまでも消えない恐怖と闘うヴラデックのその後と、両親がホロコーストで負ったトラウマが、息子にどのような影響を及ぼしたのかまでを描ききっている。また、本書の第1部である『マウス』発売後の予想外の反響に、アート・スピーゲルマンが心のバランスを崩した様子も第2部に盛り込まれている。

ひとり、またひとりと家族が減っていく悲しさ、徐々に普段の生活が崩壊していくやるせなさ、迫害、飢餓、虐待、死……言葉ではなく視覚に訴えるグラフィック・ノベルだからこその恐ろしさが伝わる。全人類必読の「ある父親の記憶」。

「実在する家族の壮絶なサバイバル、間一髪の脱出、そして収容……多くの人が忘れてしまいたいと願う経験や感情を巧みに描いている。生死に直面する状況に追い込まれたとき、信頼や裏切りは前例のない次元へと変化する。イソップ物語やオーウェルの作品などで、最終的に衝撃を与え共感を呼ぶこの要素が詳細に記録されている。さらに、非常に完成度が高く、力強く躍動的で、感傷に浸ることのないアートワークは効果的だ」――タイムアウト紙

目次

第1部 私の父は歴史の血を流した(1930年代半ば〜1944年冬)

第1章 シーク

第2章 ハネムーン

第3章 捕虜

第4章 首つりの繩がしまる

第5章 ネズミの穴

第6章 ネズミ捕り

第2部 そしてここから私の苦難は始まった(マウスヴィッツからキャッツキルズとその彼方へ)

第1章 マウスヴィッツ

第2章 アウスヴィッツ(時は流れて)

第3章 そしてここから私の苦悩は始まった

第4章 救われる

第5章 2回目のハネムーン

■訳者解説文より

『マウス』は原書の副題「A Survivor's Tale」が示すとおり、「ある生きのびた者の物語」であり、アート・スピーゲルマンの父親がポーランドでユダヤ人狩りにあい、ホロコーストの時代をどう生き抜いたかをつづったものだが、お読みになればわかるように、そこにはさまざまな表現上の工夫がなされている。

まず第一に、作者であるマンガ家が、父親にむかしの話を聞きだすというその行為自体をマンガのなかにとりこんでいる。つまりこのコミックスは、単に父親の苦しい時代の恐るべき体験をそのままマンガにしたのではなく、現在の父親と自分とのかかわりをも同時進行で描くことにより、父の時代と戦後の自分の時代を重ねあわせるという複眼的な構成をもつことになった。それは当然のことながら、父親と自分自身の姿をも相対化させることになる。

そして最も大きな特徴は、このマンガのなかで、ユダヤ人はネズミに、ポーランド人はブタに、ナチス(ドイツ人)はネコに、というふうに、人物をすべて動物に置き換えて(しかし彼らがドイツ人やユダヤ人であることは明白にして)描いたことであろう。だから、作者自身であるアートも、妻のフランソワーズも父親たちも、ここではネズミの姿をしている。

「もし登場するキャラクターを人間のままで描いたとすると、マンガが悪しき写実主義におちいるおそれがあった。登場人物は実際にいた本人に似ていなくちゃならないし、背景などもやたらに考証を正確にしなくてはならなくなる。すると細部にとらわれすぎて、物語の本質をいきいきと描けなくなる。動物のキャラクターに置き換えれば、表現は自由になるし、起こったことのメタファーとして描くことができる」と

スピーゲルマンは語っている。

――――中略――――

「父親をはじめユダヤ人をネズミにしたのは、ひとつにはナチスによって彼らは人間あつかいされていなかったこと、殺鼠剤で駆除されるネズミのように殺されていったことを表しているのと、じっさい、ぼくの父親は、隠れ家にひそんでいたときはネズミ穴のような秘密の通路から出入りしていたこともあるからなのさ」

そうスピーゲルマンは父親について語るが、戦争体験によってかたくなな性格になってしまった父親を等身大で描こうとする努力が、なおそこにある父親の人間味をうまくとらえ、マンガを深みのあるものにしている。そして母親については、こう語る。

「そう、ぼくを生んだ父の最初の妻アンジャは、10年前に亡くなった。自殺だった。ただ母は戦争中の日記を残していて、ぼくに見せようとしていたんだ。ぼくがマンガを描くようになっていたから、母はぼくに昔の両親のことを描き残してほしいと思っていたことは確かだ。ところが、この『マウス』のなかにも描いたように、父は母の日記を処分してしまったんだ。そのことを知ったぼくが父のことを“ひと殺しめ”と怒る場面がある。母の日記を捨てたことは、ぼくの母を殺したのと同じことだからね。父は、ぼくがこのマンガを描いている途中で、1年ほどまえに亡くなったけれども、ぼくは母の日記のことでは、いまでも父を許していないよ」

つまり『マウス』は、戦争を生き抜いた父親の物語であるとともに、作者と父親との闘いの物語でもあるということなのだ。父の物語を描くことを通じて、作者は自分自身を追い求め続けていたともいえよう。

ページのトップへ

ページのトップへ

読者の声

やっぱり体験談やノンフィクションはパワーが違いますよね。

文章だけではないので、背景や雰囲気が伝わってくるのもマンガならではですね。

大きい紙のページをめくるのもいいです。

絵柄もコマ運びも新鮮でよかったです。

楽しいマンガもいいけど、楽しくて考えさせられるマンガも流行らせたい!

未来屋書店木更津店

コミックご担当 吉原様

当時収容所での凄惨な生活や人間関係、作者と父との親子関係や父の性格、作者の物語を描く中での葛藤などが織り込まれており、痛ましさも感じるが、親しみ感も湧き、全物語を通して楽しむことができました。ありがとうございました。

O.H様 49歳 会社員

ユダヤ人迫害のプロセスが恐ろしいくらいに理解できた。

また、ポーランド人の表現(ブタ)が妙にリアル。

近来まれにみる名作マンガだと思う。著者の他の作品も読んでみたい。

K.H様 51歳 公務員

絵柄が可愛らしく見えるが、だまされてはいけない。

この本はホロコーストを描いた漫画だ。

ユダヤ人だというだけで、あまりにも残酷に痛めつけられる人々の物語は見るにたえられなかったが、

ホロコーストの狂気を十分すぎるくらい伝えている名作だった。

I.H様 19歳 学生

ロックバンド「KISS」のジーン・シモンズの母がアウシュヴィッツの生き残りと知ったその後、

本書の記事を見て、これも何かの縁だと思い購入しました。

日本のマンガと違い最初は読みにくいと思いましたが、そのうち内容の方にひきこまれていき気にならなくなりました。

ただ単に善悪、お涙ちょうだいの話ではなく、この本には人のリアルがありました。

運だけで生きのびたのではなく、商才やお金など、すべての物をそなえた者だけが勝ち残ったという現実。

そして最後の方にある黒人さんに対する差別、極限を体験した者にしかわからないものがあると痛感しました。

S.A様 57歳 主婦

内容がとても濃く、読み終わった今でも余韻が残っている。

戦争エッセイ、伝記ものの中でも、本書は人間がすべて動物で描かれているため、

一度もつまづくことなく読めた。

また、あまり直接的な絵が描かれていなかったことも要因だと思う。値段以上の価値があった。

M.S様 21歳 学生

ホロコーストを生きのびた父親が黒人をあからさまに差別する描写が衝撃でした。

「差別」って何だろうって頭が混乱しました。

この問題は一生考え続けないとならないんだと。

それを私の子どもにもどういう形で伝えようかと考えています。

Y.E様 28歳 主婦

久しぶりに再読しましたが、あらためて「グラフィック・ノベル髄一の傑作」の思いを強くしました。

これはまた小野耕世さんの偉業でもあります。ありがとうございました。

O.Y様 東京都 60代